Jueves, 26. Día decimotercero

Anoche nos centramos en los turcos, que no en los turnos. Pero habrá que hacerlos. Algo tendré que hacer con esta mujer. Coser no puede, por la artritis; puedo intentar con algún libro, pero dudo que le interesen; compraré revistas de cotilleo cuando tenga que salir.

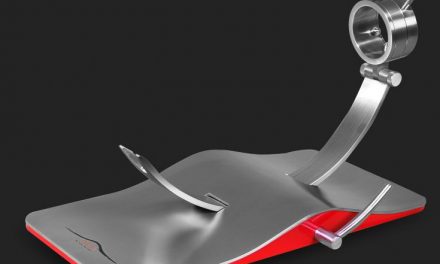

Además de cocinar, se ofrece para lavar y planchar, buena idea. Separa la ropa y la mete en la lavadora. ¿Qué programa usas, hijo? Ni idea, por supuesto. Busco las instrucciones de la máquina, que me resultan más incomprensibles que un tratado de mecánica cuántica. Exactamente igual con la plancha, un enorme artilugio –capaz de suspirar continuamente− que me obligó a comprar Ludmila, para mantener impecable mi aspecto durante mi ¡ay! añorada vida social.

Llamo a Ludmila, le explico la situación y le paso con mi madre. Las dejo con sus cosas, mientras me engancho al teletrabajo. Como un par de horas después oigo la girar a la lavadora.

Muy simpática tu asistenta, y dicharachera. ¿Es guapa? ¿Está casada? Mamá…

Está claro que no sabes cuidarte solo. Necesitas una mujer y yo no siempre estaré aquí −¡menos mal!, no puedo evitar pensarlo− para que comas como Dios manda, por no entrar en otras materias. No es bueno que el hombre este solo, concluye.

El Señor va a mandar un rancho, clásico y rural plato único.

Compré ternasco de Aragón, pues parece que los ganaderos lo están pasando bastante mal y hay que solidarizarse; lo leí en el face y lo asumo. Una paletilla, para el domingo, que a ella le gusta, y churrasquitos, «una forma divertida de disfrutar de la carne de cordero». Le explico a mi madre qué son y cómo se pueden elaborar. A modo de churros, asados con cebolla y salsa de yogur y menta, rustidos al horno con salsa barbacoa…

Pero si es tajo bajo, hijo mío. Con esto lo que hay que hacer es un rancho. Le ayudo en lo que no puede. Pelar decenas de ajos –mil gracias al que inventó ese rulo de plástico−, picar cebolla –otras tantas al diseñador de la maquinita, ya vieja conocida− y abandonar la cocina: me echa directamente.

Me llama al rato ¿Tienes espárragos frescos? ¿Y alcachofas? Por supuesto que no; lo apunto en la lista de la compra.

Pero hay de bote, mamá. No es lo mismo, responde. Mas admite un par de alcachofas y espárragos, de Navarra naturalmente, que hice yo mismo durante una visita de prensa a Conservas selectas Pedro Luis. Eran para una ocasión… y la ha llegado. Apenas le impresiona que el bote lleve mi nombre; le explico la razón. ¿Tú solo? Ya te ayudarían…

Sigo procesando ERTEs mientras la casa se llena de un poderoso aroma, que invade agradablemente todas las estancias, aunque algo me resulta extrañamente familiar y goloso. Hijo, como no encontraba las hierbas aromáticas y por no molestarte, he puesto de esas que tienes olvidadas detrás del azúcar. ¿Qué es? No me suena, pero como tu viajas tanto. Pon la mesa, dice, mientras termino la ensalada y se cuajan los huevos, que esto ya está.

¡Joder! La marihuana. Ha echado marihuana al rancho. Debe ser algo genético, porque allá en el pueblo, hace como mil años, ganamos un concurso de ranchos, gracias a «ese perejil tan raro». La verdad es que al jurado le hizo mucha, mucha gracia. No paraban de reírse al darnos la medalla y las mil pesetas de premio.

Me hago el tonto, pongo la mesa y decido que tampoco es para tanto. Parece que se ha limitado con las cantidades –queda mucho aún−, veremos. Compongo un plato con una de mis alcachofas, un espárrago tan grueso que parece otra cosa, dos trozos de churrasquito, el huevo y el caldo al fondo. No queda mal, fotografío.

El rancho está de muerte, y no precisamente por la yerba. Nos zampamos dos platos como si no hubiera futuro; nos miramos, nos reímos; volvemos a reírnos y a mirarnos. Vaya colocón.

Cuando desperté, mi madre, que no el dinosaurio, seguía ahí. Recostada sobre mis rodillas, en el sofá. Justo a tiempo para los aplausos, su ya cotidiano rito.

Hijo mío, esta larga siesta me ha dado hambre. ¿Cenamos ya? Sin necesidad de verbalizarlo, decidimos terminar el rancho.